铜钱五帝是哪五帝

铜钱五帝是:顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆。

五帝钱由顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆五枚构成,但其收藏价值并非相同,以大众熟悉的乾隆通宝、康熙通宝为例,两位帝王均在位60年,铸造的货币存世量较大,而雍正帝在位13年,各铸局开开停停,铸造量非常有限,因此价值比重颇高,其次是顺治通宝,顺治通宝为满清入关后第一枚货币,制形经过了仿古(明)式、单记地、记地一厘钱的衍变,最后定性为满文和满汉文两种,称为清代钱币的固定模式。

五帝是哪五帝分别是谁

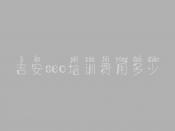

百科五帝一般是指中国上古传说中的五位圣明君主,分别是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜,且根据不同史料记载,有六种说法。此外也是朝廷官方祭祀礼仪的专用词汇,是最高祭祀等级的仪式之一。祭祀内容包括作为主祭的五方上帝,以及各自配帝、各自从祀官、各自从祀星、三辰、四方七宿等一起组合祭祀的仪式,每年一次。关於上古传说史中的五位圣王五帝,有各种说法:• 黄帝、颛顼、喾、尧、舜《史记·五帝本纪》、《世本》、《大戴礼记》、《易传》、《礼记》、《春秋国语》• 少昊、颛顼、喾、尧、舜《尚书·序》、《白虎通义》• 黄帝、庖牺(伏羲)、神农、尧、舜《战国策》• 黄帝、颛顼、太昊(伏羲)、少昊、炎帝《礼记·月令》、《吕氏春秋》、《淮南子》• 黄帝、颛顼、喾、尧、少昊《资治通鉴外纪》• 青帝灵威仰,赤帝赤熛怒,白帝白招矩,黑帝协光纪,黄帝含枢纽。《史记正义》另外,郭店楚简《唐虞之道》载有「六帝」之说:「六帝兴於古,咸由此也。」

五帝有几种流传?五帝有几种流传、最广的五帝是哪五帝?

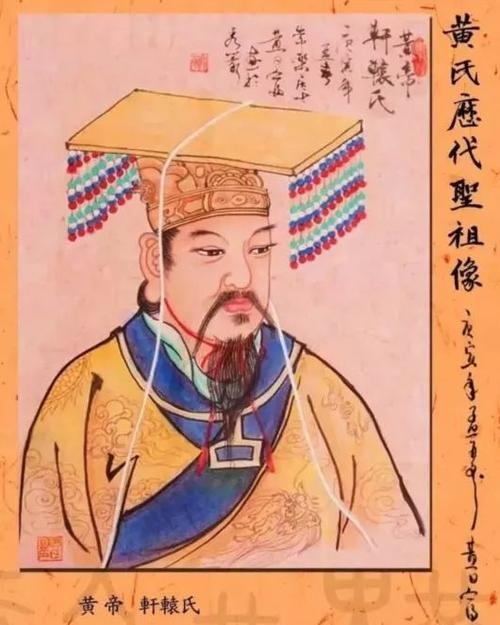

五帝指五方上帝,后演变为上古时代中国传说中的五位部落首领,《世本》、《大戴记》、《史记 五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜为五帝;而《礼记 月令》以太皞(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少皞、颛顼为五帝;《尚书序》、《帝王世纪》则视少昊(皞)、颛顼、高辛(帝喾)、唐尧、虞舜为五帝。 此外,又有把五方天神合称为五帝的神话。东汉王逸注《楚辞 惜诵》中的『五帝』为五方神,即东方太皞、南方炎帝、西方少昊、北方颛顼、中央黄帝。三皇五帝中,五帝一般采取《史记 五帝本纪》的说法。 因为这些人不是什么"帝"或"王",他们仅是中国远古时期的部落首领或部落联盟首领,后人追尊他们为帝,所以会有诸多说法。

五帝是指什么?

谓五方之天帝。即“五方神”。《楚 辞•远游》:“轩辕不可攀援兮,吾将从王乔而娱 戏,……吾将过手句芒,历太皓以右转兮,…… 遇蓐收乎西皇,……指炎神而直驰兮,吾将往乎 南疑,……祝融戒而还衡兮,……从颛顼乎增冰, 历玄冥以邪径兮……”此言四帝四佐,合轩辕适 成“五帝”。《惜诵》云:“令五帝以柝中兮。”王 逸注:“五帝,谓五方神也。东方为太皞,南方 为炎帝,西方为少昊,北方为颛顼,中央为黄 帝。”即《远游》所写之五帝。又《周礼•天宫• 大宰》:“祀五帝。”贾公彦疏:“五帝者,东方青 帝灵威仰,南方赤帝赤嫖怒,中央黄帝含枢纽,西 方白帝白招拒,北方黑帝汁先纪。”此亦为一说, 发已杂糅道家之言矣。

五帝是指那五帝?

五帝是国家祭祀专用词汇

五帝祭祀内容,合计如下:

1、上帝:东郊青帝 配帝:伏羲 从祀官:句芒 从祀星:岁星 另有从祀:三辰、东方七宿 (代表:春天 神兽:青龙 五行:木)

2、上帝:南郊赤帝 配帝:神农氏 从祀官:祝融 从祀星:荧惑 另有从祀:三辰、南方七宿 (代表:夏天 神兽:朱雀 五行:火)

3、上帝:中郊黄帝 配帝:轩辕 从祀官:后土 从祀星:镇星 (五行:土)

4、上帝:西郊白帝 配帝:少昊 从祀官:蓐(rù)收 从祀星:太白 另有从祀:三辰、西方七宿 (代表:秋天 神兽:白虎 五行:金)

5、上帝:北郊黑帝 配帝:颛顼 ((拼音:zhuānxū) 从祀官:玄冥 从祀星:辰星 另有从祀:三辰、北方七宿 (代表:冬天 神兽:玄武 五行:水)上古传说中的五位帝王,说法不一。(1) 黄帝 ( 轩辕 )、 颛顼 ( 高阳 )、 帝喾 ( 高辛 )、 唐尧 、 虞舜 。《大戴礼记·五帝德》:“孔子 曰:‘五帝用记,三王用度。’”《史记·五帝本纪》 唐 张守节 正义:“太史公 依《世本》、《大戴礼》,以 黄帝 、 颛顼 、 帝喾 、 唐尧 、 虞舜 为五帝。 谯周 、 应劭 、 宋均 皆同。” 汉 班固 《白虎通·号》:“五帝者,何谓也?《礼》曰:‘ 黄帝 、 颛顼 、 帝喾 、 帝尧 、 帝舜 也。’”(2) 太昊 ( 伏羲 )、 炎帝 ( 神农 )、 黄帝 、 少昊 ( 挚 )、颛顼。见《礼记·月令》。(3) 少昊 、 颛顼 、 高辛 、 唐尧 、 虞舜 。《〈书〉序》:“少昊 、 颛顼 、 高辛 、 唐 、 虞 之书,谓之五典,言常道也。” 孔颖达 疏:“言五帝之道,可以百代常行。” 晋 皇甫谧 《帝王世纪》:“伏羲 、 神农 、 黄帝 为三皇, 少昊 、 高阳 、 高辛 、 唐 、 虞 为五帝。”(4) 伏羲 、 神农 、 黄帝 、 唐尧 、 虞舜 。见《易·系辞下》、 宋 胡宏 《皇王大纪》。

2.古代所谓五方天帝。

目前史书比较认可的五帝为:黄帝、颛顼(zhuān xū)、喾(kù)、尧、舜。五帝指的就是黄帝及其子孙,即黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜目前史书比较认可的五帝为黄帝、颛顼(zhuān xū)、喾(kù)、尧、舜.

《五帝本纪》中的五帝,即:黄帝、颛顼、帝喾、尧舜,而且认定他们是上下承袭的发展关系。但是史书上记载的五帝并不只是这一说法,还有太昊、炎帝、黄帝、尧、舜为五帝一说;有少昊、高阳、高辛、尧、舜为五帝一说;有太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼为五帝又一说。以上三种说法也许各有各的根据,不过有的学者把太昊与伏羲合为一人,把炎帝和神农合为一人,并且归入“三皇”之列。关于少昊,有的学者认为是太昊的继承者,也有人认为是黄帝之子。以上各说司马迁没有采纳,而采纳了《大戴礼记·五帝德》和《国语·鲁语上》所说的五帝,这不仅能够代表这一时代的顺序,而且也没有过多的纠葛。我主张以《史记·五帝本纪》为基础。来研究五帝时代。

司马迁把五帝不仅确认为王位继承关系,而且还把他们确认为血缘关系。如《史记·三代世表》说:“黄帝生昌意,昌意生颛顼。”“黄帝生玄嚣,玄嚣生 极,

极生帝喾,帝喾生尧。”“颛顼生穷蝉,穷蝉生敬康,敬康生句望,句望生 牛,

牛生瞽叟,瞽叟生舜。”从这里可以看出,所谓五帝,都属于黄帝血缘系统。但是有一个明显的问题,我们知道尧、舜、 是同时代人,颛顼至舜其间隔有穷蝉、敬康、句望、

牛、瞽叟五代,而颛顼生 ,

与舜同时,其间五代人挤到哪里去了?帝喾继承颛顼,为颛顼族子,但是是帝喾生尧,与舜同时代,其间四代人挤到哪里去了?其实五帝并不一定是父子祖孙相传的血缘关系,因为他们不是一个具体的人,而是一个部族,或者是一个部族的祖先神。远古时代往往人名与部族名称是统一的。如《国语·晋语》说:“昔少典娶有

氏,生黄帝、炎帝。”说明黄帝、炎帝是同时期的两个人,但是《帝王世纪》却说,炎帝传位八代至榆罔五百三十年,黄帝代炎帝而有天下。如果把黄帝看作一个具体的人,岂能五百年以后才代替炎帝而有天下,显然是指部族而言。《五帝本纪》说:“黄帝者,少典之子。”《史记·秦本纪》说:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修……生子大业,大业娶少典之子,曰女华。”少典生黄帝,黄帝孙是颛顼,女修是颛顼苗裔孙,可是女修的儿子大业又娶黄帝的妹子女华,这是绝对不可能的。只有把少典看作是一个部族,一切问题便迎刃而解了。我们再看看共工这个人物,《淮南子·兵略训》说:“颛顼尝与共工争矣,”又说“(共工)与高辛(帝喾)争为帝。”《韩非子·外储篇》说:“(尧)又举兵而诛共工于幽州之都。”从颛顼帝喾到尧时都有共工,最后把共工杀了。共工是死了。但是《荀子·议兵篇》中却说:“禹攻共工。”共工又活来了。共工被杀是真的,后来又有共工也有真的。因为对这样的人物,不仅要把他理解为一个部族,同时还要理解为一个人,这个人是一般的人,而是部落酋长或部族首领。所以这种人物的名称有双层意义。杀了一个共工,又来了一个共工,这是部落酋长名字延续的结果。即在部落中经历若干代,领袖可以更换,但领袖名字始终如一。如共工族团第一代领袖称共工,第二代、第三代……共工族团的领袖都叫共工。摩尔根《古代社会》一书中介绍印第安人的部落时就有确切的例证,称为“世袭酋长名称,”谁被推选为酋长,谁就叫这个名字,如酋长被罢免,仍然恢复自己的本名。从以上分析的结果看,可以说黄帝、颛顼、帝喾

、尧、舜都分别是代表一个族团,他们的承袭序例,反映了不同时期在中原地缘分别居于领袖地位。但是也不能彻底否定他们之间的相生关系。我这里说的相生,不是严格意义的父子相生关系,因为他们都是一个族团。所谓相生,实际是族团的分支,分支后又各自形成系统。《史记·三代世表》中说的颛顼、帝喾、尧、舜以及禹、契、弃都是黄帝的子孙。《史记》还说黄帝有二十五子,得十二姓。《山海经》说:“黄帝之孙曰始均,始均生北狄。”“黄帝生苗龙,苗龙生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬……是为犬戎。”北狄与犬戎也是黄帝后裔。颛顼本身也是一个大族团,《左传·文公十八年》说颛顼有才子八人,实际上是八个子族。《山海经》里还记载说:“季禺之国,颛顼之子。”“有国,名曰淑士,颛顼之子。”“有国曰中轮,颛顼之子。”“颛顼生

头,

头生苗民。”《左传·文公十八年》说帝喾也有八个子族。《山海经》中有不少帝喾(经内称帝俊)族团的发展情况,如中容之国、司幽之国、白民之国、黑齿之国、三身之国、季厘之国、羲和之国、西周之国,都是帝喾分支出去的。除此之外,帝喾的子族有尧,曾继承了中原的盟主地位。他的子族契,为后来商族的始祖。子族弃,后来成为周族的始祖。这些例子只说明一个问题,他们确实是一个大的族团,而且分别延续时间很长,否则,就不会有那样的分支。

从以上介绍的情况看,所谓五帝,实际是五个领袖族团,五帝之名是族团之名,因此对五帝的年代就不能相信《竹书纪年》的记载。《竹书纪年》说黄帝在位100年,颛顼在位78年,帝喾在位63年,尧在位100年,舜在位50年,共391年。古代人的生活条件不好,寿命都不会很长,能够执政50年、60年、70年,甚至100年,这是绝对不可能的。只有从族团的世袭领袖名字来考虑,才能得到合理的解释。黄帝族团、颛顼族团、帝喾族团的分支十分惊人,其中不少都是“侯国”,岂能在100年、70年、60年内完成!我的意思是说,《竹书纪年》所说的五帝时代,不仅不能与具体人相对应,更不能与族团的情况相对应。唯一可供参考的是《纬书集成·春秋命历序》。尽管《纬书》有许多不可信之处,但是《春秋命历序》谈到的五帝纪年,还是比较合理的。如说“帝喾传十世至尧,”又说“帝喾传十世,四百年。”《史记·三代世表》说:“帝喾生尧,”因此帝喾传十世应该包括尧,历时400年。假如舜执政50年可信,那么夏代立国距帝喾初当为450年。夏代的立国,学术界认为大体在公元前21世纪,距今4100年左右。以此为基础向上推算,帝喾年代当始于公元前26世纪,距今4550年左右。《春秋命历序》说:“颛顼传九世(一说传二十世),三百五十年。”在帝喾积年的基础上向上推算,颛顼年代当始于公元前29世纪,即距今4900年。《春秋命历序》说:“黄帝传十世,千五百二十年。”在颛顼积年的基础上向上推算,黄帝年代当始于公元前45世纪,即距今6420年左右。我引用《春秋命历序》的记载,并不是说五帝的积年绝对准确,充其量说也只是一个大概。不过这个大概的积年较《竹书纪年》合理,因为《春秋命历序》认为:黄帝、颛顼、帝喾是代表若干世,这个“世”应理解为重要的领袖更替,而不是具体的一代人,这与前边介绍五帝情况比较接近,能够讲得通。因此,五帝时代的积年可以说大体约二千年之久。

五帝时代的社会性质与考古学文化对应,已有发表文章。认为黄帝时代与仰韶文化庙底沟类型、大河村类型相对应,颛顼、帝喾、尧、舜时代,与中原龙山文化早中晚期相对应。五帝时代已进入中国文明社会的初级阶段。我认为是

黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜是指:

黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五帝:

⒈黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(《大戴礼记》);

⒉庖牺、神农、黄帝、尧、舜(《战国策》);

⒊太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼(《吕氏春秋》);

⒋黄帝、少昊、颛顼、喾、尧(《资治通鉴外纪》)。

五帝是指那五帝?

五帝是国家祭祀专用词汇

五帝祭祀内容,合计如下:

1、上帝:东郊青帝 配帝:伏羲 从祀官:句芒 从祀星:岁星 另有从祀:三辰、东方七宿 (代表:春天 神兽:青龙 五行:木)

2、上帝:南郊赤帝 配帝:神农氏 从祀官:祝融 从祀星:荧惑 另有从祀:三辰、南方七宿 (代表:夏天 神兽:朱雀 五行:火)

3、上帝:中郊黄帝 配帝:轩辕 从祀官:后土 从祀星:镇星 (五行:土)

4、上帝:西郊白帝 配帝:少昊 从祀官:蓐(rù)收 从祀星:太白 另有从祀:三辰、西方七宿 (代表:秋天 神兽:白虎 五行:金)

5、上帝:北郊黑帝 配帝:颛顼 ((拼音:zhuānxū) 从祀官:玄冥 从祀星:辰星 另有从祀:三辰、北方七宿 (代表:冬天 神兽:玄武 五行:水)上古传说中的五位帝王,说法不一。(1) 黄帝 ( 轩辕 )、 颛顼 ( 高阳 )、 帝喾 ( 高辛 )、 唐尧 、 虞舜 。《大戴礼记·五帝德》:“孔子 曰:‘五帝用记,三王用度。’”《史记·五帝本纪》 唐 张守节 正义:“太史公 依《世本》、《大戴礼》,以 黄帝 、 颛顼 、 帝喾 、 唐尧 、 虞舜 为五帝。 谯周 、 应劭 、 宋均 皆同。” 汉 班固 《白虎通·号》:“五帝者,何谓也?《礼》曰:‘ 黄帝 、 颛顼 、 帝喾 、 帝尧 、 帝舜 也。’”(2) 太昊 ( 伏羲 )、 炎帝 ( 神农 )、 黄帝 、 少昊 ( 挚 )、颛顼。见《礼记·月令》。(3) 少昊 、 颛顼 、 高辛 、 唐尧 、 虞舜 。《〈书〉序》:“少昊 、 颛顼 、 高辛 、 唐 、 虞 之书,谓之五典,言常道也。” 孔颖达 疏:“言五帝之道,可以百代常行。” 晋 皇甫谧 《帝王世纪》:“伏羲 、 神农 、 黄帝 为三皇, 少昊 、 高阳 、 高辛 、 唐 、 虞 为五帝。”(4) 伏羲 、 神农 、 黄帝 、 唐尧 、 虞舜 。见《易·系辞下》、 宋 胡宏 《皇王大纪》。

2.古代所谓五方天帝。

目前史书比较认可的五帝为:黄帝、颛顼(zhuān xū)、喾(kù)、尧、舜。五帝指的就是黄帝及其子孙,即黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜目前史书比较认可的五帝为黄帝、颛顼(zhuān xū)、喾(kù)、尧、舜.

《五帝本纪》中的五帝,即:黄帝、颛顼、帝喾、尧舜,而且认定他们是上下承袭的发展关系。但是史书上记载的五帝并不只是这一说法,还有太昊、炎帝、黄帝、尧、舜为五帝一说;有少昊、高阳、高辛、尧、舜为五帝一说;有太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼为五帝又一说。以上三种说法也许各有各的根据,不过有的学者把太昊与伏羲合为一人,把炎帝和神农合为一人,并且归入“三皇”之列。关于少昊,有的学者认为是太昊的继承者,也有人认为是黄帝之子。以上各说司马迁没有采纳,而采纳了《大戴礼记·五帝德》和《国语·鲁语上》所说的五帝,这不仅能够代表这一时代的顺序,而且也没有过多的纠葛。我主张以《史记·五帝本纪》为基础。来研究五帝时代。

司马迁把五帝不仅确认为王位继承关系,而且还把他们确认为血缘关系。如《史记·三代世表》说:“黄帝生昌意,昌意生颛顼。”“黄帝生玄嚣,玄嚣生 极,

极生帝喾,帝喾生尧。”“颛顼生穷蝉,穷蝉生敬康,敬康生句望,句望生 牛,

牛生瞽叟,瞽叟生舜。”从这里可以看出,所谓五帝,都属于黄帝血缘系统。但是有一个明显的问题,我们知道尧、舜、 是同时代人,颛顼至舜其间隔有穷蝉、敬康、句望、

牛、瞽叟五代,而颛顼生 ,

与舜同时,其间五代人挤到哪里去了?帝喾继承颛顼,为颛顼族子,但是是帝喾生尧,与舜同时代,其间四代人挤到哪里去了?其实五帝并不一定是父子祖孙相传的血缘关系,因为他们不是一个具体的人,而是一个部族,或者是一个部族的祖先神。远古时代往往人名与部族名称是统一的。如《国语·晋语》说:“昔少典娶有

氏,生黄帝、炎帝。”说明黄帝、炎帝是同时期的两个人,但是《帝王世纪》却说,炎帝传位八代至榆罔五百三十年,黄帝代炎帝而有天下。如果把黄帝看作一个具体的人,岂能五百年以后才代替炎帝而有天下,显然是指部族而言。《五帝本纪》说:“黄帝者,少典之子。”《史记·秦本纪》说:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修……生子大业,大业娶少典之子,曰女华。”少典生黄帝,黄帝孙是颛顼,女修是颛顼苗裔孙,可是女修的儿子大业又娶黄帝的妹子女华,这是绝对不可能的。只有把少典看作是一个部族,一切问题便迎刃而解了。我们再看看共工这个人物,《淮南子·兵略训》说:“颛顼尝与共工争矣,”又说“(共工)与高辛(帝喾)争为帝。”《韩非子·外储篇》说:“(尧)又举兵而诛共工于幽州之都。”从颛顼帝喾到尧时都有共工,最后把共工杀了。共工是死了。但是《荀子·议兵篇》中却说:“禹攻共工。”共工又活来了。共工被杀是真的,后来又有共工也有真的。因为对这样的人物,不仅要把他理解为一个部族,同时还要理解为一个人,这个人是一般的人,而是部落酋长或部族首领。所以这种人物的名称有双层意义。杀了一个共工,又来了一个共工,这是部落酋长名字延续的结果。即在部落中经历若干代,领袖可以更换,但领袖名字始终如一。如共工族团第一代领袖称共工,第二代、第三代……共工族团的领袖都叫共工。摩尔根《古代社会》一书中介绍印第安人的部落时就有确切的例证,称为“世袭酋长名称,”谁被推选为酋长,谁就叫这个名字,如酋长被罢免,仍然恢复自己的本名。从以上分析的结果看,可以说黄帝、颛顼、帝喾

、尧、舜都分别是代表一个族团,他们的承袭序例,反映了不同时期在中原地缘分别居于领袖地位。但是也不能彻底否定他们之间的相生关系。我这里说的相生,不是严格意义的父子相生关系,因为他们都是一个族团。所谓相生,实际是族团的分支,分支后又各自形成系统。《史记·三代世表》中说的颛顼、帝喾、尧、舜以及禹、契、弃都是黄帝的子孙。《史记》还说黄帝有二十五子,得十二姓。《山海经》说:“黄帝之孙曰始均,始均生北狄。”“黄帝生苗龙,苗龙生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬……是为犬戎。”北狄与犬戎也是黄帝后裔。颛顼本身也是一个大族团,《左传·文公十八年》说颛顼有才子八人,实际上是八个子族。《山海经》里还记载说:“季禺之国,颛顼之子。”“有国,名曰淑士,颛顼之子。”“有国曰中轮,颛顼之子。”“颛顼生

头,

头生苗民。”《左传·文公十八年》说帝喾也有八个子族。《山海经》中有不少帝喾(经内称帝俊)族团的发展情况,如中容之国、司幽之国、白民之国、黑齿之国、三身之国、季厘之国、羲和之国、西周之国,都是帝喾分支出去的。除此之外,帝喾的子族有尧,曾继承了中原的盟主地位。他的子族契,为后来商族的始祖。子族弃,后来成为周族的始祖。这些例子只说明一个问题,他们确实是一个大的族团,而且分别延续时间很长,否则,就不会有那样的分支。

从以上介绍的情况看,所谓五帝,实际是五个领袖族团,五帝之名是族团之名,因此对五帝的年代就不能相信《竹书纪年》的记载。《竹书纪年》说黄帝在位100年,颛顼在位78年,帝喾在位63年,尧在位100年,舜在位50年,共391年。古代人的生活条件不好,寿命都不会很长,能够执政50年、60年、70年,甚至100年,这是绝对不可能的。只有从族团的世袭领袖名字来考虑,才能得到合理的解释。黄帝族团、颛顼族团、帝喾族团的分支十分惊人,其中不少都是“侯国”,岂能在100年、70年、60年内完成!我的意思是说,《竹书纪年》所说的五帝时代,不仅不能与具体人相对应,更不能与族团的情况相对应。唯一可供参考的是《纬书集成·春秋命历序》。尽管《纬书》有许多不可信之处,但是《春秋命历序》谈到的五帝纪年,还是比较合理的。如说“帝喾传十世至尧,”又说“帝喾传十世,四百年。”《史记·三代世表》说:“帝喾生尧,”因此帝喾传十世应该包括尧,历时400年。假如舜执政50年可信,那么夏代立国距帝喾初当为450年。夏代的立国,学术界认为大体在公元前21世纪,距今4100年左右。以此为基础向上推算,帝喾年代当始于公元前26世纪,距今4550年左右。《春秋命历序》说:“颛顼传九世(一说传二十世),三百五十年。”在帝喾积年的基础上向上推算,颛顼年代当始于公元前29世纪,即距今4900年。《春秋命历序》说:“黄帝传十世,千五百二十年。”在颛顼积年的基础上向上推算,黄帝年代当始于公元前45世纪,即距今6420年左右。我引用《春秋命历序》的记载,并不是说五帝的积年绝对准确,充其量说也只是一个大概。不过这个大概的积年较《竹书纪年》合理,因为《春秋命历序》认为:黄帝、颛顼、帝喾是代表若干世,这个“世”应理解为重要的领袖更替,而不是具体的一代人,这与前边介绍五帝情况比较接近,能够讲得通。因此,五帝时代的积年可以说大体约二千年之久。

五帝时代的社会性质与考古学文化对应,已有发表文章。认为黄帝时代与仰韶文化庙底沟类型、大河村类型相对应,颛顼、帝喾、尧、舜时代,与中原龙山文化早中晚期相对应。五帝时代已进入中国文明社会的初级阶段。我认为是

黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜是指:

黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜五帝:

⒈黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜(《大戴礼记》);

⒉庖牺、神农、黄帝、尧、舜(《战国策》);

⒊太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼(《吕氏春秋》);

⒋黄帝、少昊、颛顼、喾、尧(《资治通鉴外纪》)。