地球内部结构

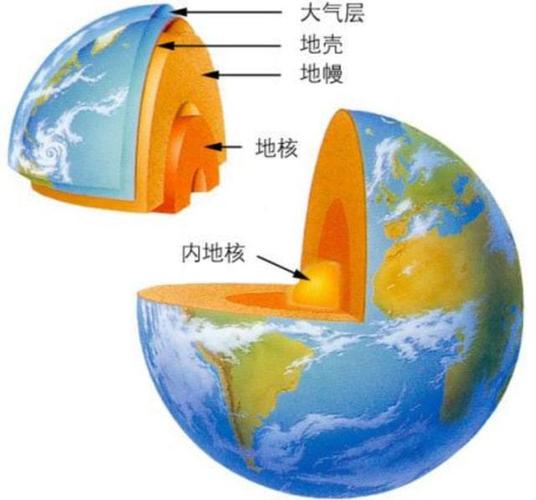

对于地球内部结构和组成的认识一直处于不断更新和完善中。图3-1是目前一般认为的地球结构模型。地球分为地壳、地幔和地核三层结构,各层特征如下。

图3-1地球内部结构简图

(据Philpotts&Ague,2009,有修改)

地壳(crust)是地球表面的最外层,其中大洋地壳厚度为6~8km;大陆地壳平均为30~35km,在强烈加厚的造山带(如青藏高原、喜马拉雅造山带)可以达到双倍地壳厚度(70~80km),地壳的平均密度是2.8g/cm

。大洋地壳年轻,一般最老为150~200Ma,其成分主要是洋中脊玄武岩(MORB)和洋底的薄层沉积物(沉积岩)。大陆地壳则保留了地球上最为古老的地壳岩石(>4000Ma)。按照变质作用限定的地壳稳压条件,大陆地壳一般分为下、中、上地壳三层,其中下地壳由麻粒岩相或者榴辉岩相岩石、底侵在莫霍面之上的辉长质岩石和各类高级变质的片麻岩类组成;中部地壳主要是角闪岩相的岩石;上地壳由沉积盖层以及地表可以见到的各种岩石构成,主要达到绿片岩相。在下地壳的底部,由于地震波速不连续的突变,纵波速度从下地壳的7.2~7.3km/s突变为上地幔顶部的8.0km/s以上,这一突变带称为莫霍面(Moho)。

地幔(mantle)是指莫霍面之下到核幔边界2900km的深度范围,也分为上、下地幔。

上地幔深度大约从莫霍面之下35km开始,包括大约35~70km的岩石圈地幔、70~220km的软流圈地幔(低速层),以及220~660km的高地震波速的上地幔。岩石圈地幔的顶部(35~70km)的矿物组合从上向下分别是斜长石相地幔橄榄岩、尖晶石相地幔橄榄岩和石榴子石相地幔橄榄岩。410~660km被称为过渡带,主要的地幔矿物相为尖晶石相。高温高压实验研究结果表明,410km深度(大约10~12GPa)是橄榄石从α相转变为密度更大的β相(尖晶石相)。深度大于660km(24GPa),橄榄石则从β相(尖晶石相)转变为γ相(钙钛矿相),密度进一步增大,进入下地幔。

下地幔(660~2900km)是固态的,对应的温度为1900~2500K,推测主要的矿物组合为01l+Cpx+Opx±Sp±Grt,或者由这些矿物的高压相构成。与外核的边界称为D"层,该层被认为是一个巨大的热边界层,上下的温度差可能达到1500K。目前地球物理探测认为有些俯冲的板片可能深俯冲并囤积到该边界,最深的地幔柱可能发源于该边界层。

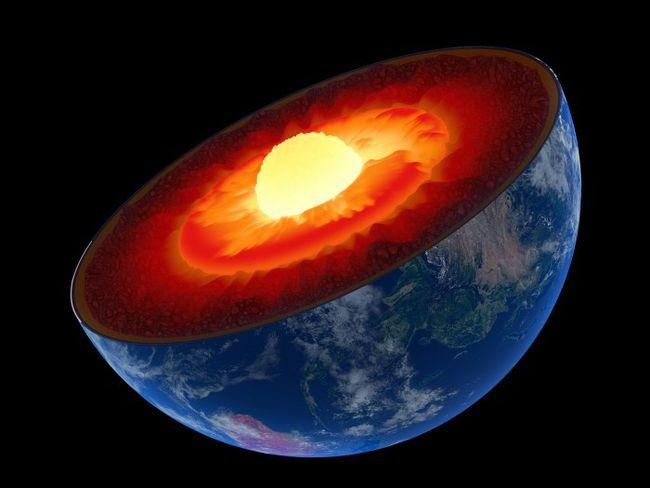

地核(core)分为外核和内核,其中内核(深度5151km以下)是固态的,天体化学和地震波研究其应为Fe-Ni合金为主,加上一些轻的元素(如N、C)构成的。外核(深度2900~5151km)是液态的,其最主要的特征是地震波的横波无法穿过,纵波很大衰减,外核的成分推测以Fe为主,加上其他的轻元素(如S、H、O、Si、P等)。

地球的内部结构

地球内部的一部分能源来自岩石所含的放射性元素铀、钍、钾。它们在岩石中的含量近年来总在不断地修正,有人估计地球现在每年由长寿命的放射性元素所释放的能量约为9.614×1020焦耳,与地面热流很相近,不过这种估计是极其粗略的,含有许多未知因素。另一种能源是地球形成时的引力势能,假定地球是由太阳系中的弥漫物质积聚而成的。这部分能量估计有25×1032焦耳,但在积聚过程中有一大部分能量消失在地球以外的空间,有一小部分,约为1×1032焦耳,由于地球的绝热压缩而积蓄为地球物质的弹性能。假设地球形成时最初是相当均匀的,以后才演变成为现在的层状结构,这样就会释放出一部分引力势能,估计约为2×1030焦耳。这将导致地球的加温。地球是越转越慢的。地球自形成以来,旋转能的消失估计大约有1.5×1031焦耳,还有火山喷发和地震释放的能量,但其数量级都要小得多。

地面附近的温度梯度不能外推到几十千米深度以下。地下深处的传热机制是极其复杂的,由热传导的理论去估计地球内部的温度分布,常得不到可信的结果。但根据其他地球物理现象的考虑,地球内部某些特定深度的温度是可以估计的。结果如下:①在100千米的深度,温度接近该处岩石的熔点,约为1100~1200℃;②在400千米和650千米的深度,岩石发生相变,温度各约在1500℃和1900℃;③在核幔边界,温度在铁的熔点之上,但在地幔物质的熔点之下,约为3700℃;④在外核与内核边界,深度为5100千米,温度约为4300℃,地球中心的温度,估计与此相差不多。

内部结构地球的分层结构基本上是按地震波(P和S)的传播速度划分的。地球上层有显著的横向不均匀性:大陆地壳和海洋地壳的厚度大不相同,海水只覆盖着2/3的地面。

地震时,震源辐射出两种地震波,纵波P和横波S。它们各以不同的速度向四围传播�经过不同的时间到达地面上不同的地点。若在地面上记录到P和S的传播时间随震中距离的变化,就可以推算地下不同深度地震波的传播速度υp和υs。

地球内部的分层就是由地震波速度分布定义的,在海水之下,地球最上层叫做地壳,厚约几十千米。地壳以下直对地核,这部分统称为地幔。地幔内部又有许多层次。地壳与地幔的边界是一个明显的间断面,称为M界面或莫霍界面。界面以下约到会80千米的深度,速度变化不大,这部分叫做盖层。再往下,速度变化不大,这部分叫做盖层。再往下,速度明显降低,直到约220千米深度才又回升。这部分叫低速带。以下直到2891千米深度叫做下地幔。核幔边界是一个极明显的间断面。进入地核,S波消失,所以地球外核是液体。到了5149.5千米的深度,S波又出现,便进入了地球内核。

由地球的速度和密度的分布可以计算出地球内部的两个弹性常数、压力和重力加速度的分布。在地幔中,重力加速度g的变化很小,只是过了核幔边界才向地心递减至零。在核幔边界处的压力为1.36兆巴,在地心处为3.64兆巴。

内部物质组成地震波的速度和密度分布对于地球内部的物质组成是一个限制条件。地球核有约90%是由铁镍合金组成的,但还含有约法三章10%的较轻物质;可能是硫或氧。关于地幔的矿物组成,现在还存在分歧意见。地壳中的岩石矿物是由地幔物质分异而成的。火山活动和地幔物质的喷发表明地幔的主要矿物是橄榄岩。地震波速度的数据表明在内400、500、和谐500千米的深度,波速的梯度很大。这可解释为矿物相变的结果。在内400千米的深处,橄榄石相变为尖晶石的结构,而辉石则熔入石榴石。在家500千米的深度,辉石也分解为尖晶石和超石英的结构。在先650千米深度下,这些矿物都为钙钛矿和氧化物结构。在下地幔最下的200千米中,物质密度有显著增加。这个区域有无铁元素的富集还是一个有争论的问题。

起源和演化地球的起源和演化问题实际上也就是太阳系的起源和演化问题。早期的假说主要分两大派:以康德和拉普拉斯为代表的渐变派和以G.L.L.布丰为代表的灾变派。渐变派认为太阳系是由高温的旋转气体逐渐冷却而成的;灾变派主张太阳系是由此及彼2个或3个恒星发生碰撞或近距离吸引而产生的。早期的假说主要企图解释一些天文事实,如行星轨道的规律性,内行星和外行星的区别。太阳系中角动量的分布等。在全面解释上述观测事实时,两派都遇到不可克服的因难。

本回答由网友推荐

为什么研究地球的内部结构如此重要?

研究地球的内部结构很重要是因为它在地质学上对地球的过去、现在及未 来产生了诸多影响。举例来说,地幔与地壳直接与板块构造说有关,它研究的是 我们地球的大陆地块与大洋底部如何围绕地球运动的。随着时间的流逝,地球 地幔的环流产生了板块界面上的地壳并使之再循环。而且,内地核与外地核看 起来与地球磁场的产生直接相关。

地球的内部结构是什么样的?

这些数据使科学家能够分辨有关核幔边界构造的细节,这些构造反映出复杂的下地幔结构,这是先前从未见过的,也是第一次估计出核幔边界附近的温度大约为3700℃

地球的内部结构是由什么组成的

据了解,目前认为:地心主要由铁、镍元素组成,外地核的物质为液态,内地核现在科学家认为是固态结构。

关于地球深处具体是什么物质,处于什么状态,科学界还众说纷纭,难下结论。

地核:是地球的核心部分,主要由铁、镍元素组成,半径为3480千米。地核又分为外地核和内地核两部分。外地核的物质为液态。外地核深2900km至5000km,内地核深5100km至6371km。 地核是地球的核心。从下地幔的底部一直延伸到地球核心部位,距离约为3473千米。据科学观测分析,地核分为外地核、过渡层和内地核三个层次。外地核的厚度为1742千米,平均密度约10.5克/厘米x厘米x厘米,物质呈液态 。过渡层的厚度只有515千米,物质处于由液态向固态过渡状态。内地核厚度1 216千米,平均密度增至12.9克/厘米x厘米x厘米,主要成分是以铁、镍为主的重金属,所以又称铁镍核。

近年来又有人提出地球有个“黄金核" 的说法,根据此观点的人测算,以铁、镍为主要成分的地核(其半径3473千米)中,黄金的平均含量是地壳平均含量的600多倍,地核中的黄金总量竟多达500亿千克。

然而,并非所有的学者都同意上诉观点,又先后有人提出了“金属氢地核说”、“金属氢化合物地核说”、“铁硫地核说”、“铁硅地核说”、“铁氧地核说”等等。当然,所有这些学说都是人类用智慧对地球内部情形的间接“窥视”,人们无法直接用肉眼去证实这些说法,所以地球中心为何物仍是一个谜。可见上天容易入地难啊!